うちでお造りする桐たんすの特徴

ウチのお店でお造りする桐たんすは、他では、あまり見かけない特色有るものです。

ウチでお造りした、ひと棹の桐たんすを例にとってその特徴をご説明してみたいと思います。

ウチでお造りした、ひと棹の桐たんすを例にとってその特徴をご説明してみたいと思います。

ウチの桐たんすの特徴

三つ重ねの桐たんすです。

トノコ等で化粧せず、桐の木地のままに仕上げた、四角い単純な形です。

上置きの引き戸の戸袋を除き、上から下まで前も側もまた後ろも、ツラが同一面で、大変見事に単純な形の桐たんすです。

上置きです。

上置きです。トノコ化粧はしていません。本当に化粧気無しの桐たんすです。

化粧なしで、桐の木地をそのまま生かすのは、ウチの店ならではです。

化粧で隠れませんので、よい桐を使わなくてはなりません。

本体の枠周りと、引き出しの前板が、同一面というのは、単純ですが、桐たんすを造るという職人の仕事の面では誤魔化しが効きません。

引き出しと本体の棚との間にハガキ1枚の隙間があっても目立ちます。

また、引出しとの間の面を取ったり、丸めたり、段差をつけたりしないが故に、桐たんす本来の気密性をより高めることができます。

本来、桐たんすに限らず、箪笥というものは単なる装飾用の置物ではなく、衣服の保存と収納を、第一の役目とします。

本来、桐たんすに限らず、箪笥というものは単なる装飾用の置物ではなく、衣服の保存と収納を、第一の役目とします。ウチで造る桐たんすのデザインは、箪笥の第一の役目を重視して、同一面の四角い単純素朴な形です。

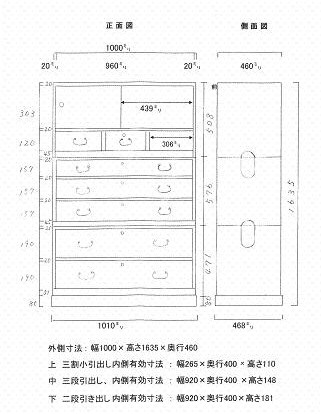

この桐たんすの図面と寸法です。

この桐たんすの図面と寸法です。引き出しの深さは、最近の桐たんすとしては、比較的深いです。

中置き三段の引出しの深さは、約16cmで、おそらく和服を中心に入れることになるかと思います。

下置き二段の引出しの深さは、約19cmで、おそらく和服と洋服、両方を入れられると思います。

洋服は、特に高さの深い引き出しのしの方が、使い勝手がよいようです。

洋服や、なんでも収納出来る、深い引出しがあるのも、ウチの桐たんすの特徴です。

本体の胴板や、天板、また引出し前板等は、約21mm(7分)の厚みの桐材を使っています。

本体の胴板や、天板、また引出し前板等は、約21mm(7分)の厚みの桐材を使っています。これ以上厚い板を使うのは、狂いやすくなるのと重くなるので、ウチではあまり使いません。

軽くスリムに桐たんすを造るというのもうちの特徴です。

金具もあまり装飾の少ないシンプルなものを用いています。単純でシンプルな形の金具は壊れにくく長持ちします。

3cmを超える厚い板で桐たんすを造っている所もありますが、その場合は、薄い桐板を何枚か貼り合わせて厚目の板に集成したものを使うことが多いようです。

3cmを超える厚い板で桐たんすを造っている所もありますが、その場合は、薄い桐板を何枚か貼り合わせて厚目の板に集成したものを使うことが多いようです。3cmを超える厚さの無垢の板は、癖が出やすく、箱物、特に箪笥を造るには、ちょっと不向きなようです。

ところで、ウチは無垢の桐材で造ることがほとんどです。無垢の桐で、普通に、桐たんすをということです。

写真は、引出しの前板と側板のアリ組の様子です。

写真は、引出しの前板と側板のアリ組の様子です。前板の断面を見ますとそこそこ目の詰まった柾目板を使っています。

貼りものでない、会津産の無垢の桐材です。

普通、一般的には、引出し前板の表面には、化粧用の目の細かい柾目板を揃えて、貼り付けて使います。

ウチでは多少目が揃わなかったり、粗かったりすることはありますが、やはり貼りものでない無垢の桐材の方が良いということで、こういったものを使うことが多いです。

ウチでは多少目が揃わなかったり、粗かったりすることはありますが、やはり貼りものでない無垢の桐材の方が良いということで、こういったものを使うことが多いです。無垢の桐の柾目板は、貼りものと違い内部まで、同じ柾目なので、狂いが少く、長年精度が保てます。

桐たんす本体の天板と側板のアリ組の様子です。

桐たんす本体の天板と側板のアリ組の様子です。 胴板の断面と表面を見ますと、無垢の板目の桐材を使っているのがわかるかと思います。

板目の板は柾目板とくらべると少々動きやすく精度は落ちますが、強度が大きいので、天板や、側板に使います。

本体の側面ですが、下から上に側板の板目が通って見えます。

本体の側面ですが、下から上に側板の板目が通って見えます。そして楕円形の金具が付いています。

これは、棒通しと言って中に取っ手が内蔵されています。

この取っ手に昔は、棒を通して両側から二人で担いだことから、棒通しと呼びます。

もちろん棒を通さずとも手を掛けて桐たんすをちょっと移動させるには、大変便利な金具です。

ウチでは、この金具は、割と付けることが多いです

桐たんすの後ろ側をうえからのぞいています。同一面で、板目が通って見えます。

長い間、使いやすい桐たんすとは

家具、特に、箪笥類は、普通、奥様方がよく使う道具です。

ですから、女の人が使いやすい軽さと大きさは、大変重要なことです。

軽さというのは、桐たんすの大事な機能性の一つです。

桐たんすを造る時、桐の板を組んで、造りますが、ある程度までは、桐板を厚くすると丈夫になります。

だからといって、板厚を必要以上に、分厚くするのはよくありません。

なぜかと言いますと、板を厚くすると、狂いやすくなるからです。桐材といえども、やはり伸び縮みしたりして、常に動きます。

その時、必要以上に分厚いと、その動く量が多くなるからです。

やはり、目の詰まった、しっかりとした程度の良い桐材で、そこそこの板厚で、できれば、軽く造らなければなりません。

こういったことで、、桐たんすは、長持ちします。

うちでは、化粧せず、桐の木地の風合いをそのまま生かした、木地仕上げにすることが多いでが、化粧しない木地のままというのは、ちょっと粗末に思われるかも知れませんが、実は、逆です。

桐材の良し悪しが、そのまま出ます。

ですから、よい桐材を、使っております。

金具も、凝ったつくりのものよりも、シンプルで、丈夫なものを付けることが多いです。

金具の破損や、トラブルというのは、結構多いからです。

また、お客様のご希望で、古いたんすの金具を再利用して使うこともあります。

ですから、女の人が使いやすい軽さと大きさは、大変重要なことです。

軽さというのは、桐たんすの大事な機能性の一つです。

桐たんすを造る時、桐の板を組んで、造りますが、ある程度までは、桐板を厚くすると丈夫になります。

だからといって、板厚を必要以上に、分厚くするのはよくありません。

なぜかと言いますと、板を厚くすると、狂いやすくなるからです。桐材といえども、やはり伸び縮みしたりして、常に動きます。

その時、必要以上に分厚いと、その動く量が多くなるからです。

やはり、目の詰まった、しっかりとした程度の良い桐材で、そこそこの板厚で、できれば、軽く造らなければなりません。

こういったことで、、桐たんすは、長持ちします。

うちでは、化粧せず、桐の木地の風合いをそのまま生かした、木地仕上げにすることが多いでが、化粧しない木地のままというのは、ちょっと粗末に思われるかも知れませんが、実は、逆です。

桐材の良し悪しが、そのまま出ます。

ですから、よい桐材を、使っております。

金具も、凝ったつくりのものよりも、シンプルで、丈夫なものを付けることが多いです。

金具の破損や、トラブルというのは、結構多いからです。

また、お客様のご希望で、古いたんすの金具を再利用して使うこともあります。

うちでお造りする桐たんすの仕様

桐たんすの寸法について

まず、使いやすい桐たんすの寸法について少しご説明いたしますと、次のようになります。

桐たんすの幅について

京都では、昔は、幅3尺たんすと4尺たんすの2種類がありました。

現在でも、桐たんすの幅は、3尺(90cm)〜4尺(3尺8寸5分、1165mm)まで位が一般的です。

幅3尺(90cm)は、場所をとらずに、こじんまりと使えますが、和服を入れるとき、少し窮屈なようです。

また、3尺3寸(1m)や、3尺5寸(1060mm)は、収納と場所の両方から、使い良いかと思います。

現在でも、桐たんすの幅は、3尺(90cm)〜4尺(3尺8寸5分、1165mm)まで位が一般的です。

幅3尺(90cm)は、場所をとらずに、こじんまりと使えますが、和服を入れるとき、少し窮屈なようです。

また、3尺3寸(1m)や、3尺5寸(1060mm)は、収納と場所の両方から、使い良いかと思います。

桐たんすの奥行について

40cm〜46cm位が、一般的です。

京都の場合、古い桐たんすは、少し浅い目の、1尺3寸5分(41cm)前後です。

この奥行1尺3寸5分(41cm)は、出っ張らず、使いやすいですが、最近は、45cmが多いです。

京都の場合、古い桐たんすは、少し浅い目の、1尺3寸5分(41cm)前後です。

この奥行1尺3寸5分(41cm)は、出っ張らず、使いやすいですが、最近は、45cmが多いです。

桐たんすの引き出しの深さについて

引き出しは、浅くして分けて使うか、深くして、沢山物を入れて使うかは、人それぞれですが、外寸で、深さ3寸5分(105mm、内側有効寸法96mm)〜7,5寸(230mm、内側有効寸法20mm)位が、一般的です。

13〜15cm位の浅めの引き出しは、和服を入れるのに向くようです。

20cm前後の深い引き出しは、洋服を入れるのに向くようです。

13〜15cm位の浅めの引き出しは、和服を入れるのに向くようです。

20cm前後の深い引き出しは、洋服を入れるのに向くようです。

桐たんすの引戸の成(引違い戸の高さ)

270mm〜330mm位(1尺、30cm前後)が適当で、一般です。

桐たんすの板厚について

下記のように考えていただいたら、よいかと思います。

たんすの外側の高さや、幅と、内側の有効寸法の計算の目安にしてください。

本体天板、胴板、棚板厚、約20mm 引出前板、側板、前板厚、約20mm

引戸、扉、厚み 約20〜24mm 本体裏板、引出し底板厚、9mm

たんすの外側の高さや、幅と、内側の有効寸法の計算の目安にしてください。

本体天板、胴板、棚板厚、約20mm 引出前板、側板、前板厚、約20mm

引戸、扉、厚み 約20〜24mm 本体裏板、引出し底板厚、9mm

桐たんすの金具について

最近、桐たんすの金具は、華やかな物や、凝った造りのものが多いですが、丈夫さや、長く使えるということを考えた場合、上のような、昔からある、単純な造りの金具が、破損しにくく、よいように思います。

結構、新しい桐たんすでも、金具のトラブルは、多いものです。

左上は、メッキをしてない状態の、真鋳の地金のままのものです。普通、銀や、金にメッキしたものをつけますが、右上は、銀のいぶしにメッキしたものです。

また、お客様の持っておられる、古い箪笥などの金具を、サビを取ったり、塗り直したり、更生して、再利用することもあります。

また、お客様の持っておられる、古い箪笥などの金具を、サビを取ったり、塗り直したり、更生して、再利用することもあります。左の写真は、うちの在庫ににある、時代箪笥の金具です。お客様のご希望で、こういったものも使わせて頂きます。(ただし、非売品で、金具のみ、お売りすることは、出来ません。)

桐たんすの化粧仕上げについて

うちでは、木地のままの仕上げが多いですが、もちろん化粧仕上げもしております。

一般的に行われているのが、ウズクリ、ヤシャ、トノコ化粧です。

ウズクリとは、カルカヤの根で作ったタワシです。これで桐の表面に、木目に沿って、凹凸をつけます。そして、トノコ(黄土色した細かい土の粉)を塗って、表面の目止めと、色付けをします。さらに、ヤシャ(ヤシャブシの実を煎じて作った茶色の染料)を塗って木目を出します。

さらに、古びた感じの色をつける、時代仕上げもあります。

焼き桐は、桐が、堅くもろくなりますので、桐たんすの機能面を考え、うちではしておりません。

一般的に行われているのが、ウズクリ、ヤシャ、トノコ化粧です。

ウズクリとは、カルカヤの根で作ったタワシです。これで桐の表面に、木目に沿って、凹凸をつけます。そして、トノコ(黄土色した細かい土の粉)を塗って、表面の目止めと、色付けをします。さらに、ヤシャ(ヤシャブシの実を煎じて作った茶色の染料)を塗って木目を出します。

さらに、古びた感じの色をつける、時代仕上げもあります。

焼き桐は、桐が、堅くもろくなりますので、桐たんすの機能面を考え、うちではしておりません。

次へ 桐箪笥オーダー製作例 に進む

ご案内

会社名 大東漆木工(おおひがしうるしもっこう)

〒602-8491 京都市上京区西社町198−1

TEL 075−432−0043

〒602-8491 京都市上京区西社町198−1

TEL 075−432−0043

桐たんす製作、京都の大東漆木工