本物の漆塗り箪笥

ウチのお店でお造りする漆塗りの箪笥は、よそのお店ではあまり見かけません。

なぜなら、本物の材料を使っているからです。

中身つまり木地は、無垢の桐(会津産、福井産桐)で造った総桐たんすで…、

塗りも、下地から上塗りまで、漆を使って仕上げています。

金具も、手打ちの金具です。

なぜなら、本物の材料を使っているからです。

中身つまり木地は、無垢の桐(会津産、福井産桐)で造った総桐たんすで…、

塗りも、下地から上塗りまで、漆を使って仕上げています。

金具も、手打ちの金具です。

ウチの漆塗り箪笥を見てみますと

ウチで、お造りし、漆を塗った箪笥を見ながら、チョッとご説明してみたいと思います。

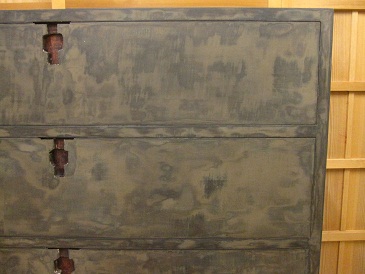

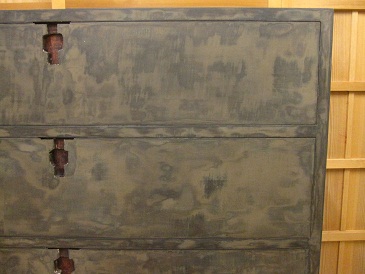

朱溜塗りという漆塗りの箪笥です。

拡大するとこんな風です。

こちらは、布目朱溜塗りという漆塗りの箪笥です。

写真では、分かりづらいですが…、

布目の凸凹の風合いをチョッと活かした塗り方です。

朱溜塗りという漆の塗り方は、朱の上に、透明の漆を塗って

いますので、なんとなく、透明感があります。

漆の透明は、無色透明ではなくビール瓶の色です。

ですから、深みのあるワイン色のような感じです。

こちらは、黒塗りの箪笥です。お客様のお宅に

お納めしたところです。

黒漆塗りの箪笥、仕上げたところです。

引出しを開けたところです。中は、全部桐で造っています。

引出しを、グーと開けて…、

スゥーと閉じると、他の引出しが、プヮーと開きます。

引出しを抜いたところです。総桐です…。

右下の小引出しです。

後側も、見えるところではありませんが、きちんと、

黒い漆を塗って仕上げています。

朱溜塗りという漆塗りの箪笥です。

拡大するとこんな風です。

こちらは、布目朱溜塗りという漆塗りの箪笥です。

写真では、分かりづらいですが…、

布目の凸凹の風合いをチョッと活かした塗り方です。

朱溜塗りという漆の塗り方は、朱の上に、透明の漆を塗って

いますので、なんとなく、透明感があります。

漆の透明は、無色透明ではなくビール瓶の色です。

ですから、深みのあるワイン色のような感じです。

こちらは、黒塗りの箪笥です。お客様のお宅に

お納めしたところです。

黒漆塗りの箪笥、仕上げたところです。

引出しを開けたところです。中は、全部桐で造っています。

引出しを、グーと開けて…、

スゥーと閉じると、他の引出しが、プヮーと開きます。

引出しを抜いたところです。総桐です…。

右下の小引出しです。

後側も、見えるところではありませんが、きちんと、

黒い漆を塗って仕上げています。

箪笥に漆を塗る様子をご紹介します

箪笥に漆を塗る様子や、漆を塗る前の箪笥をご覧頂いたら、ウチの漆塗りの箪笥がどんなものか、よくわかって頂けると思います。

ザックバランに、ご紹介しますので、ぜひご覧ください。

ザックバランに、ご紹介しますので、ぜひご覧ください。

漆塗り箪笥の木地は、総桐の桐たんすです

木地は無垢の総桐のたんすです。(会津産、福井産桐使用)

前面が同一面で、単純な形の桐たんすです。

この桐たんすが、このあと、漆を塗り重ねて、漆塗りのたんすとなります。

桐は、漆塗りのたんすの木地として、動きにくく、狂いにくいので、大変良い木です。

ちょっと見ただけでは、どこが引き出しかわかりません

漆を塗る厚みを見込んで、チョッと、引出しを削って調整します。

引出しを開けたところですが、…

引き出しの前板は追い柾と言って、少し粗めの無垢の柾目板を使っています。

この追い柾の材料は、狂いにくく、また、割れにくく強いです。

引き出しの側板も同じです。

この桐たんすの側面と底面です。桐の板目で頑丈に造っています。

このようなところは、漆を塗ってしまうと、わからなくなってしまいます。

でも、ウチでは、漆塗りの木地は、特に狂ったり、動かぬように、そして丈夫に造リます。

天板も、同じように漆を塗ってしまうと木地は見えなくなってしまいますが、このようにしっかりとしたよい桐材を使います。

桐たんすは、長い年月を経ても、狂いにくいです。

特に、このように、総桐できっちり造った桐たんすは、漆塗りの木地として安心です。

最初に、木地の表面に漆を浸み込ませて、カッチリと固めます

ウチでは、漆塗りは、まず最初、木地に生漆をタップリと浸み込ませて、木地の表面を、漆で、キッチリと固めることから、始めます。

なるべく、沢山タップリと木地に漆を吸わせます。ここが、よそとは違います。

漆が乾きますと、漆黒の桐たんすになります。

これで、柔らかい桐の木地は、ガッチリと漆で堅く固められました。。

この漆で固められた木地の上に、布を着せて…、漆の下地を付けて…、そして、黒や、朱や、透明の漆を塗って仕上げます。

なるべく、沢山タップリと木地に漆を吸わせます。ここが、よそとは違います。

漆が乾きますと、漆黒の桐たんすになります。

これで、柔らかい桐の木地は、ガッチリと漆で堅く固められました。。

この漆で固められた木地の上に、布を着せて…、漆の下地を付けて…、そして、黒や、朱や、透明の漆を塗って仕上げます。

漆で造った糊で、布を着せます

木地を固めたら、漆と米糊を混ぜて造った糊で布を着せます。

この布着せは、角っこが、欠けたりしないようにするためと、仕上がりをむっくりとさせるためにします。

米の粉で造った糊と、漆を混ぜて、漆の糊を造って…、

木地に糊漆を付けて…、

布を着せて…、上から、また糊漆を付けて…、

乾いたら、こんな感じに真っ黒です。

本体の方も同じように布を貼って…、

漆を塗る基礎というか、土台が出来ました。

この布着せは、角っこが、欠けたりしないようにするためと、仕上がりをむっくりとさせるためにします。

米の粉で造った糊と、漆を混ぜて、漆の糊を造って…、

木地に糊漆を付けて…、

布を着せて…、上から、また糊漆を付けて…、

乾いたら、こんな感じに真っ黒です。

本体の方も同じように布を貼って…、

漆を塗る基礎というか、土台が出来ました。

漆と細かい土の粉を混ぜて練りつけます

布を着せて、研いで布の目を揃えたら、漆の下地を付けます。

漆と細かい土の粉を混ぜて造ったのが、漆の下地です。

仕上がりをムックリさせるために、下地を付けます。

乾いたら、砥石で平らに研ぎます。

下地を付けて研ぐことを繰り返します。

こんな感じで下地が出来ました。

塗る漆の厚みを見込んで、引出し研いで調整します。

漆と細かい土の粉を混ぜて造ったのが、漆の下地です。

仕上がりをムックリさせるために、下地を付けます。

乾いたら、砥石で平らに研ぎます。

下地を付けて研ぐことを繰り返します。

こんな感じで下地が出来ました。

塗る漆の厚みを見込んで、引出し研いで調整します。

下地が出来たら、漆を浸み込ませて、下地を固めます

下地が出来たら、タップリと漆を浸み込ませて、下地をキッチリと固めます

これで下地が出来ました

下地ができたら、下塗りをします

下地ができたら、刷毛で漆を塗ります。

まず、黒い漆で下塗りをします。

下塗りの、黒塗りが乾きました。

塗った漆が乾いたら、炭で表面を研ぎます。

水をつけてこんな感じで研ぎます。

表面が、すりガラスのようになったら、研ぎ終りです。

下塗りが研げたら、また上から漆を塗ります。(中塗り)

下塗が研げたら、また上から漆を塗ります。中塗りです。

ここでは、朱漆を塗りました。乾いたところです。

引出しの納まり具合を見ます。

炭で水研ぎします。

上塗りする漆の厚みを見込んで、研いで合わせます。

中塗りが研げたら、さらに上から漆を塗って終わりです(上塗り)

中塗りが研げたら、さらに上から仕上げの漆を塗ります。

何回も上塗りの漆を漉します。

ここでは、上塗りに透明の透き漆を塗っています。

上塗りの漆が、乾いたところです。

ワイン色になりました。

引出しが、ピッタリ納まるか確認します。

金具を付けたら、出来上がりです。

上塗りの漆が、カッチリと乾くのを待って、金具を付けます。

金具が付け終わりました。

引出しが、すーと出し入れできるか確かめます。

引出しを閉めると他の引出しが、プヮーと出てきます。

まあまあ、うまくいったようです。

ご案内

会社名 大東漆木工(おおひがしうるしもっこう)

〒602-8491 京都市上京区西社町198−1

TEL 075−432−0043

〒602-8491 京都市上京区西社町198−1

TEL 075−432−0043

漆塗り家具の製作と修理、京都の大東漆木工