漆塗り工程(座卓、布目朱溜塗り)

漆塗りの工程は、大まかに下地付けの工程と、ハケで漆を塗る漆塗りの工程に分けられます。

下地付けも、漆塗りも十分な日にちをおいて、よく乾かして、しまりをよくしてから、次の工程に移らなくてはなりません。これを、よく”涸らす”といいます。

そして、漆塗りは、下地を何回も付けては砥ぎ、漆を塗っては研ぐ、という気が遠くなるほどの手間と時間がかかります。

俗に、”塗師やの3年”といわれる程、大変長い日数がかかります。

手間と、漆の材料と、涸らす長い日数ゆえに、漆器や漆塗り家具は、費用がかかり、どうしても高級な物になります。

座卓の漆塗りを例にとり、工程の一端を紹介してみたいと思います。

下地付けも、漆塗りも十分な日にちをおいて、よく乾かして、しまりをよくしてから、次の工程に移らなくてはなりません。これを、よく”涸らす”といいます。

そして、漆塗りは、下地を何回も付けては砥ぎ、漆を塗っては研ぐ、という気が遠くなるほどの手間と時間がかかります。

俗に、”塗師やの3年”といわれる程、大変長い日数がかかります。

手間と、漆の材料と、涸らす長い日数ゆえに、漆器や漆塗り家具は、費用がかかり、どうしても高級な物になります。

座卓の漆塗りを例にとり、工程の一端を紹介してみたいと思います。

漆下地の工程

下地は、漆の下地以外にも、渋下地や、にかわの下地などがありますが、漆の下地がやはり、一番強いです。ここでは、漆の下地の工程を紹介してみたいと思います。

木地の表面を研いで整えます(木地調整)

この座卓は、古い座卓です、表面をきっちりペーパーや砥石で研いで、木地調整をします。

新しい木地でも同様です。これは、木地を整えるという意味の他に、漆をよく染み込ませて、密着させるという意味で大変重要です。

生漆を染み込ませて木地を固めます(木地固め)

糊漆で布を貼り付けます(布貼り)

米糊と、生漆を混ぜて、糊漆を作り布を貼ります。

1回目漆下地付け(切粉地付け)

地の粉とトノコを水で練り、さらに生漆と混ぜ合わせて、下地を作り(切粉地)、ヘラで布の目にしごき入れるように、下地をつけます。

下地砥ぎ

つけた下地をよく涸らしてから、荒砥石でざっと研いで、下地の表面を滑らかにします。

2回目漆下地付け(漆錆付け)

トノコと水を練り、さらに生漆と混ぜて、下地を作ります。これを”漆錆”と呼びます。これをヘラで薄く付けます。

下地仕上げ砥ぎ

目の細かい砥石で、丁寧に水砥ぎします。

下地に生漆を染み込ませて、下地を固めます(下地固め)

漆塗り工程 (漆朱塗り、溜塗り)

今回は、中塗りには、朱漆を塗って、朱塗りにしました。

上塗りは、中塗りの朱塗りの上に、透き漆を塗って、溜塗りとし、朱溜塗りの仕上げにしました。

朱塗りと、溜塗りの違いが分かるかと思います。

上塗りは、中塗りの朱塗りの上に、透き漆を塗って、溜塗りとし、朱溜塗りの仕上げにしました。

朱塗りと、溜塗りの違いが分かるかと思います。

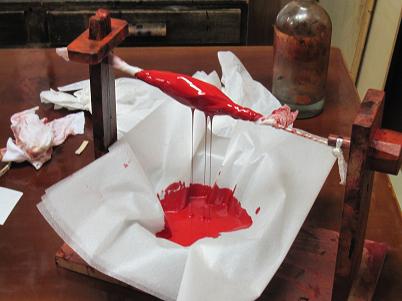

漆と朱の顔料をよく練りあわせて、濾し紙で濾します (漆、朱練上げ)

朱漆を塗ります(朱塗り、中塗り)

布目朱塗り(中塗りが乾きました)

駿河炭で朱塗り(中塗り)の表面を水砥ぎします(中塗り砥ぎ)

上塗り用の透き漆を何回も濾し紙で濾します(漆濾し)

透き漆で上塗りをします(溜塗り)

布目朱溜塗りの座卓が仕上がりました (艶消し仕上げ)

ご 案 内

会社名 大東漆木工(おおひがしうるしもっこう)

〒602-8491 京都市上京区西社町198−1

TEL 075−432−0043

〒602-8491 京都市上京区西社町198−1

TEL 075−432−0043

和家具製作と漆塗り、京都の大東漆木工